酒に任せて悔しさを忘れ、酔いに任せて憤りを忘れようとした。仲間達がこのアーモロードの命運を賭けて戦っている時も、ただ酒に溺れて酔い潰れていた。寄り添ってくれる男に甘えて、現実を遠ざけ真実から目を背けてきたのは自分だ。

エミットは今、酒気に酔いどれてまどろむ中に懐かしい声を聞く。

『お見事です、姫。このヴィクター、すでにお教えすることはございません』

それは確か、王宮の近衛を務める男の声だ。自分の武術の師でもある屈強な騎士は、厳しくも優しい好漢だったのを覚えている。もう十年以上も前の話だ。未だ小娘だったエミットが、思春期ゆえの潔癖さに苦しんでいたあの日々……それはもう遠い昔なのに、今も追憶は鮮明に浮かび上がる。

夢を見ていると気付いても、その光景から目を逸らすことはできない。

『まだまだだ、ヴィクター。もっと強くなりたい……もっと強くなって、私は姉上を守りたいのだ』

『姫……』

華奢な身に不釣合いな槍を手に、若かりし頃の自分が気炎をあげている。ヴィクターの表情は事情を知るゆえに陰っていたが、彼の立場からはなにも言えないし、それを責める道理もない。彼はエミットにではなく国に、なにより父王に仕える騎士だからだ。

十代の貴重な青春を、エミットはひたすらに自分を鍛えることに費やした。双子の姉が奪われた時間を、遮二無二に取り戻すかのように武の道に没頭した。国でも一番の使い手であるヴィクターすら、その腕前には舌を巻いたほどだ。

あの頃のエミットを駆り立てた暗い情念は、絶対的な不条理に対する憎しみにほかならない。

『さあヴィクター。もっと稽古をつけてくれ! 剣でも槍でも構わない、私を鍛えて欲しい』

『姫、エミット姫殿下。どうかもうおやめください。……これ以上、自分をお責めになっては』

『私は構わぬ! もっと力が必要なのだ。もっと強く、強くあらねば。でなければ、あの男は――』

不意にエミットに相対していたヴィクターは、その厳つい巨躯をかがめて膝を突く。そうして深々と頭を垂れるその先へと、エミットの姿が振り返る。姉とお揃いで伸ばしていた、当時はまだ長かった髪がふわりと広がった。

その視線の先にはやはり、あの男が立っていた。エミットの記憶は確かで、今でもはっきり覚えている。

父王は中庭で汗を流す娘を、まるで珍しいイキモノでも見るような目で冷ややかに見詰めていた。それは父親が娘に向けるような眼差しではなかったが、エミットが向ける鋭利な眼光もまた同様、娘が父親へ向けるものではなかった。殺意へと昇華する寸前の、一国の姫君が持てるあらゆる憎悪を練りこんだ暗い瞳。その獣のような輝きを吸い込んで、父王は何も言わずに淀んだ目を逸らす。そうしてゆっくりと王宮を奥へと消えてゆく背を、見えなくなるまでエミットは睨んでいた。

忘れる筈もない、あれこそエミットが憎み忌み嫌う王……不遜で傲慢、退廃的な存在。その天才的な政治手腕や臣民からの信頼とは程遠い、爛れた欲望を秘めた淫らな背徳の権化。決して認めてはいけない姿だった。

『……姫、陛下へそのような眼を向けてはなりません。同じ血を分けた親子ではありますまいか』

『言うなヴィクター! 私はあのような男、親とも思わん。汚らわしい……狂っている!』

『口が過ぎますぞ、姫。さ、午後からは書を学びましょう。文武両道、武芸百般こそ武人の道ですゆえ』

立ち上がったヴィクターは、エミットへも恭しく一礼していってしまった。季節の花々が咲き乱れる庭園に、一人残されたエミットは奥歯を噛み締める。

今思えば、なんて自分は子供だったのだろう。仮にも一国に仕える騎士が、主君への暴言を言われて平気でいられようか。娘である、王女であるという立場に自分は甘えていたのだと思う。それでもやはり、非道な父王の所業は許せるものではなかった。

そう、エミットは今でも許していないのだ。だから、正当な王を探して諸国を流離った。そしてこのアーモロードで、真に王たる者を得て騎士になったのだ。だが、それもうたかたの幻となって消えた。エミットは最初から存在しないものを求めて、十年近く世界を孤独に彷徨ったのだった。

『おばねーさま、どうなさったのですか? ……泣いているのですか?』

その幼い声が聞こえて、慌ててエミットは頬を手の甲で拭う。そう、あの日エミットは泣いていたのだ。

肩を落として一人、声も上げずに涙を流す自分。まだ弱いちっぽけな小娘だった自分。そんなエミットにあの日声をかけてきたのは、まだ小さな小さな姪だったのが思い出される。エミットのやり場のない憤りは、その幼い姫君が自分の妹でもあることに起因していたが……誰がどうして、無垢な幼子を責めることができよう。それくらいは当時のエミットでもわかっていた。

『……リシュリー、どうしてここに?』

『ははねーさまは寝所でそふとーさまと大事なご用事があると言ってました。それでわたくし、外に出てるようにと』

『そうか、姉上が』

『おばねーさま、どこか痛いのですか? どうしてそんなに泣いているのです』

まだ三つか四つ、本当に小さなリシュリーが不思議そうに自分を覗きこんで小首をかしげている。その可憐な顔は心配そうに陰っていたが、表情がうまく見えない。涙は拭う側から溢れでて、滲むリシュリーの輪郭はぼやけて歪んだ。

『誰かがおばねーさまをいじめるのですか? よしよし、泣いてはいけませんわ。おばねーさま、お強いですもの』

リシュリーの目線に合わせて屈んだエミットを、精一杯背伸びして小さな姪は頭を撫でてくれる。あやすように何度も、『よしよし』と小さな手で。

『おばねーさまを泣かせる人は、わたくしが懲らしめて差し上げますわ! だからおばねーさま』

『ん、ああ。すまんな、リシュリー。すまない……本当に。さ、あっちで遊ぼう。午後まで少し時間もある』

ようやく涙の乾いた目を赤くして、エミットは精一杯微笑んでみせる。心配そうに眉根を寄せていたリシュリーは、ようやくいつもの太陽のような笑顔を咲かせた。この小さな娘は罪の結晶で、その罰を一人その身に背負わされた。王家の古く濃い血筋が、特異な異形の躰を彼女に与えたのだ。だが、それでも毎日元気いっぱいに育つリシュリーはエミットの僅かな心の希望だった。そして、どうかかわいそうな姉の希望でもあればいいと思う。歪んだ愛に押しつぶされてしまった、それでもリシュリーを愛している双子の姉エミッタにとっても、どうか――

『おばねーさま、わたくしにも剣を教えて欲しいですわ!』

『ふふ、リシュリーにはまだ早い。それに、お前はそんなことは覚えなくてもいいんだよ』

『そうなのですか? わたくしはでも、おばねーさまみたいに強くなりたいです』

『いつか大きくなって、立派な王女になったら……信頼できる者を騎士に任じて頼るといい』

この娘は恐らく、表社会に出ることはないだろう。超大国ファフナントの王族の、負の遺産として日陰で生きる人生が待っているのだ。それでもエミットは、いつか彼女が姫の名に恥じぬ人間として成人したらと願わずにはいられない。

『わかりましたわ、おばねーさま。じゃあ、それまではおばねーさまをお頼りしますの!』

『わかった、私がお前を守ろう。約束する』

『本当ですか? うれしいですっ! おばねーさまっ、大好きですわ!』

そういえば約束した……確かにあの日、自分はリシュリーと約束したのだ。それを忘れて国を飛び出て――

不意にセピア色の追想が遠ざかり、抱きつくリシュリーの華やいだ声が消え入る。

「リシュリー、私は! 私はっ! ……夢、か? どうして今になって。私にはもう、その資格など」

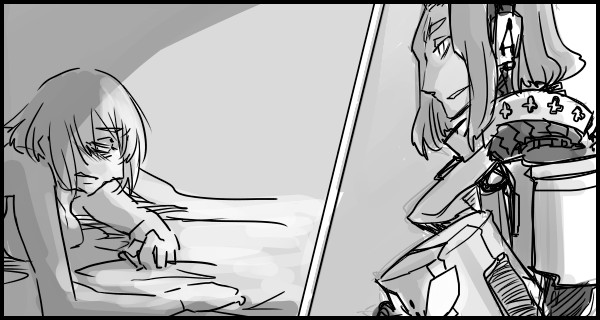

ベッドに身を起こしたエミットは、己が一糸まとわぬ全裸だと気付く。薄暗がりの中で淀んだ空気の寝室は、閉ざされて久しいカーテンが外の日光を遮っていた。また昨夜も酒を浴びるように飲んで、それからのことはよく覚えていない。覚えているのは、行き場のない怒りに火照る身体を鎮めてくれる男と……今になって思い出された遠い日の夢。

エミットは寒くもないの震えが込み上げ、膝を抱いて差し込む僅かな光から逃げる。

そんな時、ノックが響いて寝室のドアが開いた。

「エミット殿、大丈夫ですかな? 先程悲鳴が……うなされておいでだったようですが」

この男はトーネード、深都の騎士だ。共に深王に仕えた、エミットにとっては戦友にも近い存在。なにより、同じ喪失感に胸を痛めたにもかかわらず、自分の傷を抱えたままエミットの傷を塞いでくれた男だ。普段なら黙って酒に付き合ってくれる男はしかし、今日は違った。その身を磨かれた甲冑で包み、小脇に兜を携えている。きちんと腰には剣を帯びたその姿は、まごうことなき深都の騎士だった。

「……なにがあった。なにかあったな? トーネード」

「世界樹の迷宮に第六層が発見されました。フカビト達を創造した神の封じられし地だそうです」

「そうか。まだメビウス達の旅は続く、か……」

冒険者達の旅は終わらない。だが、その輝かしい日々はエミットとはもう無縁のものに思えた。自分は逃げてしまった。誰もが等しく受けた痛みに耐えられなかったのだ。酒と友に逃げて、酒を薬のように費やし、自堕落に友へ甘えたのだ。

夢見た約束を守る資格もなければ、メビウス達に合わせる顔もない。

次の言葉を聞くまではそう思っていたし、そのまま再びベッドに潜り込もうとさえした。だが――

「リシュリー殿がその第六層で、突如謎の失踪を遂げました。フカビトの少年が今、事情の説明をしに」

エミットは弾かれたように飛び起きた。シーツをずり落ちるように立って、僅かに鈍った身体がふらついた。それでも構わなかったし、裸も今更で気にはならなかった。

「リシュリーになにがあった! なにがあったというのだ……」

「詳細はわかりません。ですが、これだけはハッキリとしていますな」

エミットが蹴上げて落とした毛布を拾うと、優しくトーネードは肩にかけてくれる。その声音は責めもせず、咎めてもこない。いつもの優しい、包み込むような深い響きだ。その声は続けて、エミットをすぐ側に見下ろして言葉を続ける。

「エミット殿。あの子には今、貴女の助けが、貴女の助けこそが必要ではありますまいか?」

「私は……私は、もう」

逡巡を見せるエミットの髪を、そっとトーネードは撫でた。毎夜毎晩してくれたように、繊細な指使いが優しく髪の間をすり抜けてゆく。この男の包容力にすがった日々から、今こそ巣立つ時だと無言で告げているかのよう。

「貴女の鎧を用意させてあります。さ、涙を拭いて。貴女は強い女性です。このワタシが敬愛する騎士なのです」

「私にできるだろうか。挫けて心の折れた私に……」

「貴女ならできる、そして私達がやるのです。折れたその心、余さず拾ってワタシが繋ぎましょう。仲間達と共に」

ニコリと微笑むと、「外でお待ちしてます」とだけ言い残してトーネードは退出していった。

強く瞼をこすって涙を拭うと、エミットは毛布を脱ぎ捨て着慣れた戦衣に袖を通した。