マグマの熱気も忘れる程に、凍える冷たい戦慄だった。

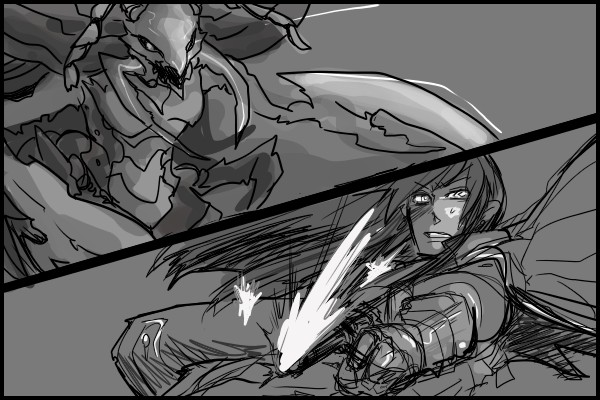

クフィールは今、銃を握って弾を込める手が震えているのに気付く。目の前にそびえるは、まさしく女王の貫禄。巨大な顎門を開いてカチカチ鳴らしながら、傲然たる女帝が高周波を発した。

キンと耳が鳴る高音に、クフィールも号令を叫び返す。

「ラプター、周囲の雑魚を頼む。イーグルも! 深追い無用、無理はせずに!」

女王の一声が、真紅の近衛を周囲に集める。

ラプター達が蹴散らした先ほどに倍する物量が、雪崩となってクフィール達に襲いかかった。

「ようしイーグル、周りを掃除だ。一掃するぞ! しっかりついてこいっ」

「姉貴こそ病み上がりなんだ、気を付けろよ。正面、五匹任せた! 俺はサイドを衝く!」

クフィール達の背後に一歩踏み出て、戦斧の穂先をしならせるラプターが風になる。彼女がさながら荒れ狂う竜巻のように兵隊蟻を蹴散らせば、その退路を断つように空いたスペースを馳せるイーグルは疾風だ。

熟練の重騎士と剣士が一人ずつ、この互いに背中を庇い合う姉弟にクフィールが寄せる信頼は強い。その絆は日々の暮らしの中で、自然と強固で強靭なものになっていた。同時に、怪我をおして自分に付き合ってくれる彼女達が、どれほど防衛戦を持たせられるかも予想がつく。

「持って五分、というとこかの? カカッ、いい槍働きよのう」

「それで十分です、シンデン殿。その間に全力を持って一点突破……頭を、潰しますっ!」

背後で剣戟の音が響く。ラプターとイーグルが食い止める蟻の猛攻は、勢いを増しながらもギリギリのラインで押しとどめられていた。見事な遅滞戦闘に感謝しつつも、クフィールは駆け出した。

続くシンデンを、リュクスを引き連れ……目指すは女王の首、だたひとつ。

「シンデン殿、お下がりを……ここは僕とクフィールさんで。そのお怪我では」

「なぁに、掠り傷よ。首魁めに一太刀浴びせてくれようぞ」

クフィールの周囲で頼もしい声が、咄嗟に散開する。クフィール自身もそれを察知すると同時に地を転げて身を投げ出した。巨大な女王蟻のうごめく触手が、まるで死神の鎌のように振るわれたのだ。

背筋に浮かぶ汗が嫌な冷たさで滲んで、クフィールに次の回避運動を急かさせる。

「くっ、懐に入れれば」

一人悔しさを噛み殺して、背後へ肩越しに視線を走らせる。

よく持ってる方だが、彼我の戦力差は明らかだ。いかにラプターやイーグルが腕利きとはいえ、その守備範囲にも限界がある。そして限界をこえたその時、クフィール達は無数の兵隊蟻の群れに蹂躙されるのだ。

「姉貴っ、手数が足りねえ! 俺が前に出る!」

「おうっ、後ろは見なくていいぞ。背中は任せろ!」

善戦してよく守ってる、その努力に報いるべくクフィールは立ち上がる。

それは視界の隅で老将が剣を構えるのと同時だった。

「わっぱ、一つ斬り込んでみるかのう? 合わせられるか」

シンデンは両手で太刀を握ると、その手元を高々と上段に引き絞る。

そのしわがれて疲労が伺える、しかしどこか嬉々として響く声。

「解りません! 自信はないです。でも――」

シンデンの言葉に応える声もまた、クフィールを挟んで逆側で立ち上がる。

リュクスは豪奢な竜鱗の剣を手に、やはり両手で構えて上段に構えた。それは騎士が御前試合でとるような儀礼的な所作を踏まえた、正当な剣術であることを証明する構えだった。

クフィールもまた、銃把を両手で握って深呼吸を一つ。

「シンデン殿に合わせます、合わせてみせます!」

「よう吠えた、わっぱ……エトリアの聖騎士もいい跡取りを持ったのう。では、参るか」

ふと、シンデンの全身から漲る覇気が消えた。まるで目に見えてきそうなほどに渦を巻いていた、闘気が一瞬で消え失せた。ふと訪れた静寂のなか、まるで水面を跳ぶようにシンデンが踏み込んでゆく。

見守るクフィールが言葉を失う程に、その一挙手一投足は無駄がない。

そのシンデンへと女王の真っ赤な複眼が向いた、その時だった。

「すぅ――せいはあ!」

裂帛の気勢を叫んで、鋭い刃が光を走らせた。

シンデンの一太刀が、大上段から斜めに女王蟻を切り裂く。余りに鋭いその斬撃は、まるで白い糸が一筋流れたかのよう。完全に剣を振り抜いたシンデンが飛び退いて後、数拍の呼吸をおいて……女王蟻は絶叫をあげた。

世界は動くことを思い出したかのように騒がしさを取り戻し、鋭利な断面を見せて甲殻が割れる。

クフィールはぬめる女王蟻の体液にまみれながら、続く一撃を見て銃を構える。今こそ三位一体、冒険者達が極限状態でのみ使えるという、リミットスキルを使う時。

小さな影が跳躍して、シンデンとはちょうど逆側から女王蟻に斬りかかった。

「自分で選んだ、後悔はしないっ! 仲間を、守るんだああああああっ!」

ドン! リュクスが馬鹿正直に振り下ろした剣は、深く深く女王蟻に食い込んだ。再度ほとばしる絶叫。リュクスはそのまま、シンデン同様に逆側へと払い抜ける。再度緑色の血飛沫が舞い上がって、女王蟻は玉座に身を傾げて唸り声をあげた。

その時、クフィールにははっきりとトドメの一撃が見えた。

己が放つべき、捉えるべきウィークポイントが。

「貴女の国に踏み込んだ非はこちらにあるかもしれない。でもっ、ここは、この場所は」

そう、この世界樹の迷宮は……誰のものでもなく、どこの国でもない。

巣食う魔物あらば討伐し、眠る財宝あらば探して奪う、冒険者達の生きる場所。

クフィールはシンデンとリュクスが刻んだ、巨大な十字傷の中心へと銃を向けて狙いを定める。

「この場所は、俺達が生きる場所だ。生きる為なら俺は戦う……誰と、何とでもっ」

最後の死力を振り絞って、女王蟻はなりふり構わぬ攻撃に転じた。

自らを守るべき近衛の兵隊蟻を掴んでは、クフィールへと投げつけてくる。

「クフィールさん、危ないっ!」

「ほほう、キモが座ってるではないか。流石はミラージュの弟じゃて」

右に左に、投げつけられて悲鳴を纏った蟻達が着弾する。

それでも動じず身動ぎ一つせず、クフィールは銃口をピタリと定めて、トリガー。小さな拳銃が火を吹いて、火薬に尻を叩かれた弾丸がライフリングで身を捩りながら飛び出した。それは光の矢となって、女王蟻の中芯、十字傷の真ん中で爆ぜる。

着弾と同時に、一際耳障りな断末魔が響いた。

「やった! お見事です、クフィールさん」

「ほれわっぱ、これで終わりではないぞ? 後ろの姉弟を助けてやらねばの」

「……はあ。あ、あの、シンデン殿は平気なのですか?」

「ワシか? なあに、心配は無用ぞ。なかなかによき戦だったゆえ、今も血が燃えておる」

豪胆なシンデンがカカカと笑うが、クフィールは笑う膝に手をつき大きく息を吐き出した。

背後の戦いも徐々に収束してゆく気配が感じられ、その中へシンデンとリュクスが飛び込んでゆく。

「マーティン卿、お助けします!」

「おう、デフィール殿んとこの。残るはあれだけ、押し切るぞ。イーグルもじいさんも、いいな!」

「やれやれ、もう一働きといきますかねえ」

「カカッ、これは重畳。残敵も僅か、一気に蹴散らすのみよ」

クフィールも一同の助けにと、号令を飛ばそうと試みる。だが、極限の集中力から解放された精神は、一気に疲労感へ沈んだ。

同時に、目の前で巨大な骸になった女王蟻を見上げる。

「……悪く思うなよ。国を失う痛みは解るつもりさ」

人の言葉など通じるはずがない。まして相手は死んでいるのに。クフィールは一人呟くと身を翻した。既に余力も残らぬ身から、限界以上の潜在能力を引きずりだす。

「我が君、お下がりを! もう少しで片付きますゆえ」

「いや、俺も残敵掃討に加わる。ラプター、無理は怪我を悪化させるからね」

シンデンの読み通り、クフィールも予測していた通り、女王蟻を失った蟻達は潰走を始めた。まさに蜘蛛の子を散らすように逃げ惑う。その背に世界に散らばる一族の面影が、一瞬だけクフィールの脳裏をよぎった。だが、クフィールはこのパーティを預かる身として、またソラノカケラの代理ギルドマスターとして唯一言。

「……一匹も逃がすな。根絶やしにする」

仲間達はみな、何も言わずに黙って武器を振るった。

ただリュクスだけが、投げかける言葉を探すようにクフィールを見詰めていたが……目で小さく頷いてやると、小さな辺境貴族もまた剣を振るって逃げ惑う蟻達を駆逐しにかかった。