慌ただしくも騒がしい、戦々恐々とした一日が終わろうとしていた。海が荒れた日も凪いだ日も、夕闇は等しく全てを包み込む。アーマンの宿に夜の帳が訪れ、誰もが長い長い一日の終わりに安堵していた。それは一息ついたテルミナトルも同じだ。

だが、彼女は、違う。彼女達だけは――

激動の一日が過ぎゆく中、灯りを落とした食堂の静けさに同化する者がテルミナトルと、もう一人。

「どうして、って顔してる。ふふ、どうしてだろう。でも解る、感じるの」

激務の疲れも見せず、ジェラヴリグは静かに微笑んだ。暗闇に彼女の瞳がぼんやりと光る。それは人の目が湛える輝きではなかった。だが、不思議と表情は柔らかく穏やかだ。

言葉を持たぬテルミナトルの思考へ先回りするように、彼女は静寂に声をひそめる。

「もう賽は投げられた……トライマーチは深都を、わたし達ソラノカケラは海都を選んだ」

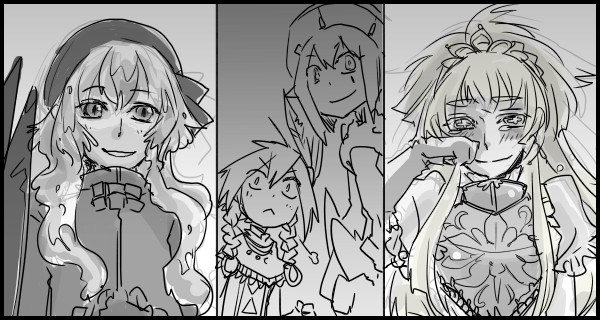

でも、と言葉を区切ってジェラヴリグはテルミナトルを見上げてくる。ヘルムのバイザー越しに見つめるその双眸は、人ならぬ色が混じって大きくつぶら。魅入るテルミナトルはこんな時、この幼い相棒に吸い込まれてしまうような錯覚を覚える。

「でも、メビウスはわたしに言ったよ? 出発する前、わたしにこう言ったの」

今やトライマーチの一部は王家の森へと侵入を果たし、残る者は皆囚われの身。そしてメビウス達も古参のメンバーを選りすぐってすぐに後を追った。ジェラヴリグ達サポートに回る他の面々も忙しく、元老院やギルドでの手続きやアイテム調達等に忙殺されたのだ。

そう、メビウス達は行ってしまった……あの人間の女は、征ってしまった。

不思議や奴だったとテルミナトルが振り返るのは、どこかでもう彼女に会えないような気がするから。機械の身体に染み付く魔性が、勘などという非科学的な機能を動作させている。だが、脳裏を黒い靄が支配する一方で、胸中には熱い気持ちがあるのも確かだ。その胸が今、メビウスを変な女だったと苦笑させる。素性も定かではないテルミナトルを、「ジェラが懐いてるから」という理由だけで雇用したギルドマスター。即断即決が常だが思慮深く、富と名声を持ちながら興味を示さぬ変わり者。

メビウスの周りがしかし、居心地が良かったのも確かで……それはジェラヴリグの隣も同じだ。

「みんながみんな、良かれと思って頑張ってる。自分もまた同じだって。メビウス、そう言った」

小さな小さな声が僅かに夜気を震わせる。誰もが疲れ果てて眠る中、ジェラヴリグの声は瑞々しく、同時に嫌に落ち着いていた。いつものあの、大人びた彼女の声。

誰もが皆、良かれと思っている……何に対してであれ、最善を尽くして善処しているとあの女は考えているようだ。だが、それが現実にどれほどの軋轢を生み出すかはテルミナトルには痛感できる。善意を持って筋を通す者同士がぶつかる時、そのどちらも己を正義と信じているのだ。

(みんな善意で動いてんなら……その衝突をどう収集するつもりだ? メビウス)

ふと、あの凛として涼やかな顔を見たくなった。少年のような笑みを向けられたくなった。自分でも不思議なことだと思ったが、テルミナトルは不愉快ではなかった。だから、そっと傍らのジェラヴリグの頭に手を載せる。ふわりとやわらかな髪の手触りを、無骨な金属の指先が拾った。

「だから、わたしもベストを尽くすの。自分が良かれと信じる道を。そう決めたの」

そう言ってジェラヴリグが身を寄せてくる。喋れないのは知ってるくせに、彼女は唇の前に人差し指を立てて見せて、そっと二人でテーブルの影に伏せる。

薄暗がりの中でも一目瞭然の、きらびやかな甲冑姿が食堂に現れた。

同年代と思しきビーストキングを連れた、足音を殺して殺しきれぬその姿……思わずテルミナトルは息を呑む。同時に腕の中のジェラヴリグを見れば、小さな頷きが帰ってきた。

「ホロホロさん、お静かにですわ……そーっと、そーっと」

あれは確か、トライマーチのお姫様だ。嫌でも目を引くその戦装束は今、腰に下げた剣の鳴る音にすら気を払って歩く。

確か名前はリシュリーとかいったか。トライマーチの連中が元老院に拘束される直前、ギルドを除名になった筈だ。その後はソラノカケラもメビウス達の追跡行の準備で忙しく、気にはかけつつ構えずにいたのだが。呆けて人形のようになっていた少女は今、完全武装で食堂の前を通り過ぎる。

テルミナトルはその時、リシュリー達の共犯者を確かにこの目で見た。

「リシュ、こっちだゾ。勝手口から出ればばれないナ!」

「ラスタ、ありがとうございます。……では、ちょっと行ってまいりますわ」

トライマーチの実質的なギルドマスターの願いで、リシュリー達の身柄は今、ソラノカケラが保護していることになっている。のに、そのギルドの一員があろうことか、脱走に堂々と手を貸していた。そればかりか、

「マテ、リシュ。ホロホロも。ラスタも行くゾ!」

「まあ。でも、それはいけませんわ。皆さん心配されます」

「リシュがいなくなっても心配するゾ。だからラスタ、ついてく!」

夜目は効く方で、テルミナトルはその時リシュリーの眦に光が灯ったのを見た。だが、彼女は取り出したハンカチでグイと目元を拭うと、ニコリと太陽のように微笑む。

「わたくしに付き合うことありませんわ、ラスタ」

「でもっ! でもデモ、放っておけないナ」

密やかな声が次第に高まる中、このタイミングでジェラヴリグは立ち上がった。そのまま迷わず真っ直ぐに子供達の輪に加わり、驚く一同を見渡して、

「わたしにもついてくるなって言う? リシュ、あなたを待ってた」

「ジェラ……」

僅かにモーターを鳴らして、テルミナトルもまた立ち上がる。

そう、この娘は、ジェラヴリグは最初からこうするつもりだったのだ。そしてそれは、止めるためではなく、むしろ――

「迷宮にいくならパーティは多い方がいいし。ね、リシュ……わたし達、一緒だよ?」

ジェラヴリグがそっと手を伸べる。その手に戸惑うリシュリーを、隣のビーストキングがポンと押した。そうして一歩踏みでた彼女は、ラスタチュカに手を引かれて握手を交わした。

これが、あの娘の最善……彼女が自ら望んで、良かれと思う道。ならば、共に連れ添うテルミナトルには不満はない。不満はないのだが、つくづく人間とは不思議なものだと感心してしまった。こんな年端もゆかぬ子供達がなんと健気な。そう思える自分がことさら不可思議だ。勿論、不快ではない。

「ジェラ、わたくし……わたくしっ、本当は」

「うん、言わなくても解ってる。大丈夫、リシュは一人じゃない」

先程は堪えた涙はもう、瞼を決壊させて頬を滑り落ちた。グズグズとリシュリーは、大粒の涙を零しながら泣き始めた。それは夕暮れの騒動の時から、ずっと堪えていた涙。泣くことさえ忘れていたリシュリーは今、その悲しみを受け止めてくれる友の前ではばからず泣き出した。

「おばねーさまは、ずっと王様を探していたのです。父王を、そふとーさまを許せなかったから」

「うん」

「王たる者とはいかなる存在か、ずっと求めていたのですわ。そして、ふかおーに巡り会った」

「深王だゾ!」

「わたくし、難しい話は解りませんわ。でも、おばねーさまはようやく理想を目にして……」

真なる王者、深王……私心なきその覇道は、テルミナトルにも解る。理解はできるが、どこかで忌避の感情が滲むのも事実だ。今はもう、アンドロとして生まれた自分の中に確かに感じる。自らを民の器と称し、その中に怨嗟と憎悪を注いで満たす男……百年の戦へと同胞を駆り立て、フカビト殲滅を目論む深都の王。

だが、絶対的な英断で一人先をゆくその姿へ、望んで付き従う者もまた多い。

「おばねーさまはでも、お忘れになってるのです。今だけ、ちょっぴりだけ」

「そう、誰もが少しずつ忘れてる……リシュ、みんなから零れた想いを拾いにいこう」

固く手を握るリシュリーとジェラヴリグ。ホロホロやラスタチュカも手を重ね、互いに一丸となって誓いを刻む。

「わたくし、思いましたの。フカビトさんのお話をもっと聞くべきですわ。それも偉い人の話を」

「わたしもそれを考えてた。フカビトを最も知る者……会いにいきましょうか」

グズグズと涙と鼻水で笑顔をクシャクシャにして、それでもやっぱり育ちの良さを感じさせる気品を取り繕うとリシュリーが微笑む。その涙を拭ってやりながら、ジェラヴリグも笑みを返す。二人を囲む子供達に笑顔が満ちて、見守るテルミナトルの胸を熱く焦がす。

(ったく……まあ、元々お守りが仕事だ。最後まで面倒みてやらぁな)

気付けばテルミナトルは一同をそっと押して、勝手口のある台所へと追いやる。そうして後に続く彼は、寝静まった宿から追う気配がないかを探りながら、そっと足音も立てずに出立した。